神秘の巨木を訪ねて

「巨木めぐり」ガイドをする(八戸コンベンション協会主催)

※クリックをして大きくしてご覧ください。

国内最大級のアカマツ「天狗の松」階上町

雪ふかく到達できぬ「天狗の松」

つぎくる日まで楽しみとせん

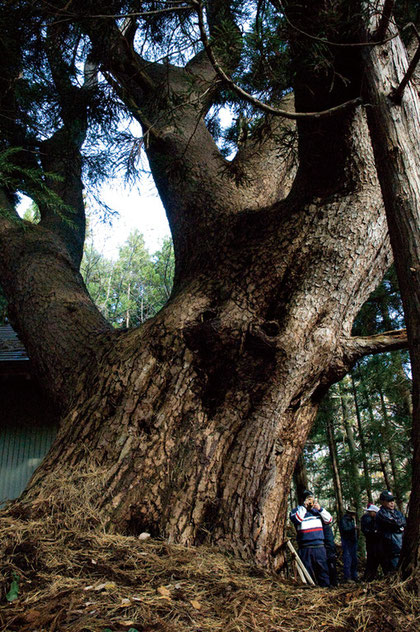

東北巨木調査研究会で、階上岳に日本一かも知れないアカマツの巨木があるとの情報を昨年の暮れにいただきました。このアカマツは、幹周が7メートルぐらいもあり、写真を見るともしかして日本一のアカマツかも知れないという巨木でした。そしてそのアカマツは、支幹を伐採されたあとが天狗の鼻のように見え、所在地が分かりづらいことから「天狗の松」と呼ばれているそうで、興味津々のアカマツです。

早速10名ほどで12月初旬に車で調査に向かいましたが、除雪していないので途中で雪にはまり断念し帰ることになりました。

カンジキで五時間かけて探せども

雲隠れせし「天狗の松」は

2度目の調査は、12月26日に精鋭3名でカンジキで挑戦しました。前日の大雪(写真左)を5時間半もラッセルしましたが、たどり着くことができませんでした。翌日は筋肉痛でした。

三度目の目指すアカマツ雪山の

タヌキにだまされ今来た道を

3度目は1月2日、精鋭4名で、地図と航空写真で「天狗の松」の位置を調べ近道を探して約4時間半かけ挑戦しましたが、タヌキにでも化かされたのか、いつのまにか出発した場所に戻ってしまいました。

「天狗の松」よたび訪れ辿り着く

おもい果たせり晴天の今日

あきらめの悪い会員たちは、どうしても雪の中の「天狗の松」を見たいというので、3月6日に4度目の挑戦をしました。一度「天狗の松」を見たことのある会員と、登山が得意な会員を先頭に精鋭5名で挑戦した結果、ようやく「天狗の松」にたどり着くことができました。四度の挑戦という苦労があった分、感動も大きいものがありました。

このアカマツは斜面に立っており、斜面の高い方の地面から1・3メートル以下の切られた部分の支幹を外し、幹を計測したら6・57メートル、樹高は目測で27メートル、樹齢は推定350年でした。

国内最大級のアカマツに

環境省の巨樹・巨木林データベースでの主幹では、現在10位以内の全国最大級のアカマツになりそうです。

「天狗の松」は、車で行くことが出来る季節であれば、車から降りて3分で行くことができます。ただし、看板も無く松林の中に有るということもあり、案内人がなければたどり着くことは出来ないでしょう。

その3分でたどり着ける「天狗の松」に、たくさんの日にちと時間をかけた物好きな人たちと思うかも知れませんが、私たちはカンジキで長時間かけなければ見ることの出来ない、雪の中の神々しい「天狗の松」を拝むことが出来たので満足しています。

神秘の巨木(五所川原市・二戸市・弘前市)

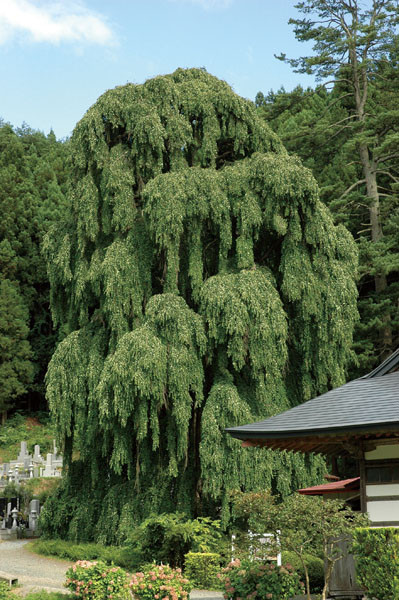

十二本ヤス(ヒノキアスナロ)

青森県五所川原市

これほどの迫力ある巨木を私は見たことがありません。青森県を代表する巨木です。

名称の由来は、幹の途中で12本に枝がわかれて、ちょうど魚を突いて獲るヤスの形に似ていることから、だれと言うことなく「十二本ヤス」と呼ばれるようになりました。ヤスの形をした枝は、新しい枝が出て13本になると必ず1本枯れて、常に12本になるということです。「十二」とは「十二月十二日」の山の神祭日に通じる神聖な数で山の神様が宿ったに違いないということで、鳥居を奉納し神木として崇めました。

伝説として、弥七郎という若者が山の魔物を退治したとき、その供養に退治したときの切り株に1本のヒバ苗を植えました。その木が「十二本ヤス」になったという言い伝えがあります。

十二本ヤスの場所にたどり着くのはかなり難しいので、観光案内所などでよく調べてから行くようにしてください。

蛇沼牧場のアメリカスズカケ

岩手県二戸市

岩手県二戸市から上斗米を通り青森県田子町に抜ける県道32号線の途中に「蛇沼牧場」があります。その牧場の中にひときわ大きい一本のアメリカスズカケ(通称:プラタナス)の巨木があります。この樹は、環境省の巨樹・巨木林データーベースで国内最大の幹周を誇っている二戸市民の自慢の巨木です。

アメリカスズカケは、北米を原産とし、日本には明治時代に渡来しています。比較的生長が速い広葉樹・落葉高木で、 日本には明治末期に渡来し、街路樹としてよく植えられており皆さんよく知っている樹木です。

通常樹高は15〜20mなのですが、この樹は牧場の日当りがいい条件の中で育ち何と34mになったのです。実はピンポン玉をひと回り小さくした大きさです。

太い幹に、枝いっぱいの葉を付けた姿は蛇沼牧場のシンボルといえます。この日もたくさんの巨木見物の方が訪れていました。

桐ガ窪のうつくし松 二戸市

通年であればこの山の8合目付近まで、車で行くことができるのだが、今年の大雪で車道は倒木で寸断されていました。山の入口から約1時間半も倒木をくぐりながら登っていくと、遠くの天辺にこの松が見えました。最後の急峻な坂をよじ上ると空をいっぱいに枝を広げている巨大なアカマツが迎えてくれました。うつくし松とは、1本の幹の途中からたくさんの幹に分かれ、扇のようなうつくしい松ということから「うつくし松」と呼ばれている。これほどの巨木の「うつくし松」は国内では他に見られない。

天狗の三本松 二戸市

青森県と岩手県の県境にあり二戸市民の森に行く途中の山中にあります。見落としそうな看板がありヤブを5分ほど登ると見えてきます。案内標識の矢印が判りにくく、迷いやすく注意が必要です。

この松は根元から3本に分かれており、それぞれの幹も直径1メートルほどあり奇異な姿で迫力があります。周りには太い樹もなく、神木として残されているように思われます。

幹周は案内板のものですが、3本の合計と思われます。二戸市には名木がたくさんありますが、是非見ていただきたい1本です。

燈明杉

青森県弘前市

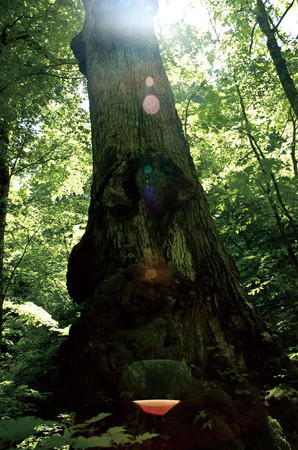

4月2日、弘前市の堂ケ平にある燈明杉を訪ねました。車で行けると聞いたので安易に出かけたが、ふもとの橋から先は積雪があり2キロほど短靴で歩くことになりました。

1時間ぐらいと思っていたが、登り坂ということもあり2時間ぐらい雪の入ったグショグショの靴で寒さに耐えながら歩きました。ひとりなので何度も戻ろうと考えましたが、もう少しで着くのではと考え歩きました。こうしてよく遭難することになるのでしょう。

雪の道には、ウサギやカモシカなどの足跡しかありませんでした。ようやく辿り着いた燈明杉の入口にはカツラの樹があり湧き水がコンコンと沸き出ており、龍の目玉が私を睨んでいました。誰ひとり訪ねて来ないこの時期に来たのでびっくりしているのでしょう。

そこから更に30メートルぐらい進むと社に「山ノ神」が祀られていました。ここからは燈明杉が見えるのですが、道も無い雪の急峻な坂を更に50メートルぐらいも登らなければならないのです。

やっとの思いで燈明杉に辿り着きました。その雪の中の神々しい姿に感動し、しばし寒さを忘れたほどです。

帰りは下りだけなので1時間ぐらいで車に戻ることができたのですが、寒さのあまり足の感覚が無くなり少し凍傷になったような気がします。皆さんは、くれぐれもこのような探索はしないようにお願いします。

国内最大級のアカマツ(田子町) 「蛇王の松」物語

須佐乃袁尊と八岐大蛇

昔むかし、椛山(かばやま)の新沼に棲んでいて、この辺の部落を荒らしていた大蛇がいました。

8つの頭と8本の尻尾を持ち、目はホオズキのように真っ赤で、背中には苔(こけ)や木が生え、腹は血でただれ、8つの谷、8つの峰にまたがるほど巨大な大蛇、やまたのおろち(八岐大蛇)でした。

スサノウ(須佐乃袁尊・すさのうのみこと)は、村の老夫婦の七人の娘が生贄となり、八番目の娘でくしなだ姫(奇稲田姫)も大蛇の生贄(いけにえ)になろうとしているのを知りました。スサノウはくしなだ姫をクシにして髪に差し、勇敢に大蛇と戦い退治しました。そして大蛇の尻尾から出てきたあまのむらくものつるぎ(天叢雲剣)を、今までのスサノウの乱暴ぶりを諌めるため「天の岩戸」(二戸市福岡の岩屋観音・糠部33カ所観音)に閉じこもった姉のあまてらすおおみかみ(天照大神)に、反省の意味を込めて献上しました。この岩屋観音には「たち寄てあまの岩戸や福岡のいわ屋の佛おがむ頼母子(たのもし)」という御詠歌が残っています。また、岩屋観音には田子町出身の仏師・きほうがくしゅう(奇峰学秀)が千体の仏像を製作し、満願成就を祝って正徳2年(1712年)に建立した記念碑がある観音堂でもあります。奇峰学秀は亡くなるまでに三千数百体の仏像を製作した偉いお坊さんで、田子町にある青森県重宝の十一面観音(蛇王権現)も製作しています。この大蛇から出てきた剣はさんしゅのじんぎ(三種の神器)といって、天照大神からいただいたとする歴代の天皇が継承してきた三種の宝物、鏡(八咫鏡・やたのかがみ)・剣(天叢雲剣・あめのむらくものつるぎ)・玉(八尺瓊勾玉・やさかにのまがたま)の中の一つで、「草薙剣・くさなぎのつるぎ」とも呼ばれている宝剣です。

八岐大蛇の

子ども八の太郎

スサノウとの戦いで敗れた八岐大蛇の子どもは「八の太郎」と呼ばれ、近くの十和田湖に逃れ主となりました。その後、三戸の斗賀村(現在は南部町)出身のなんそのぼう(南祖の坊)との戦いに敗れ秋田県の八郎潟に逃れ主となっています。十和田湖に隣接した鹿角などでは地元の川を堰止めて湖を作ろうとしました。男神山と女神山の間をぬうように流れる米代川をせき止めようと、八の太郎は近くの茂谷山をひもを使って動かし、男神山と女神山の間をせき止め鹿角にもすみかを作ろうとしました。鹿角の42人の神々はこれを知って驚き、大湯の西の方に集まって評定しました。ストーンサークル(大湯環状列石)の北西にある集宮(あつみや)神社はこのときに神々が集まった場所とされています。江戸時代のこの地区の古文書に次のような記載があります。「大同2年(807年)6月21日、「潟の八郎」という異人が七倉山の所で米代川をせき止めたので、鷹巣盆地は3年にわたって水底となった」(長崎七左衛門「文化14年丑6月洪水記録」より)

八の太郎と

一の目潟の女神・辰子

八の太郎には秋田県の男鹿半島の「一の目潟の女神・辰子」に惚れ、一の目潟に棲もうとした伝説があります。しかし男鹿真山神社の神職で弓の名人であった、武内弥五郎に片目を射られ撤退しました。

その後、八の太郎が辰子と暮らすようになった時、噂を聞きつけた南祖の坊が再び八の太郎へ戦いを挑んだ際、辰子がクニマス(国鱒は、サケに分類される淡水魚の一種。かつて秋田県の田沢湖に生息していた。絶滅したとされていたが、最近山梨県の西湖で発見された)を南祖の坊へ投げつけた。クニマスは炎となり南祖の坊を襲いました。南祖の坊は火傷を負い逃げ帰ったという話が伝わっています。

また、八の太郎が、辰子のもとへ通っていたとき、湖に落としてしまった松明がクニマスになったと言う話もあります。秋田県仙北市の浮木神社では、毎年11月9日に夜を徹した宴会を開くという。これは、八の太郎が湖に飛び込む音を聞くと死んでしまうので、聞かないようにするためだという言い伝えがあります。

その後の

須佐乃袁尊と八岐大蛇

スサノウは櫛から元に戻した、くしなだ姫を妻として、出雲の須賀(すが)の地へ行き幸せに暮らしました。その地で「八雲立つ出雲八重垣妻籠に八重垣作るその八重垣を」と詠みました。そこから「八雲」は出雲を象徴する言葉になったという。八岐大蛇はスサノウに敗れてから数千年たち、体内にあった松の実が時を経て新沼の赤松になったといいます。この赤松は、幹が八本の大枝(頭)に分かれ八岐大蛇のような巨木となったのです。

椛山の人々はこの赤松を「山ノ神」として崇め「蛇王神社」を大正10年旧7月7日に創立しました。

椛山の蛇王神社

(田子町郷土誌より抜粋)

田子町字椛山は猿辺川支流に沿うた部落である。産土神の蛇王神社は、そこから北へ800メートル、通称沼森と呼ぶ所に鎮座している。

堂の下に、葦の生えた広い沼があり、新沼という。堂は巨大な赤松の下に、この沼を前にして南に向いて建つ。茅葺き屋根(現在はトタン)、二間四方ほどである。別当は椛本悌二郎氏。

蛇王神社の第3号棟札の正面中央に「南無妙法蓮華経 奉勧請蛇王権現鎮守 天照大神」、右に如一佛土中我闈大

乗教度脱苦衆生 地神」、左に「神通之力現無量神力開闈一乗法皆遥見彼妙法龍女成佛 水神」この両翼に「二聖」、その下に種子。

裏面には中央に「八大龍王三十番神」と書いて、種字二つ。右に「具一切功慈眼視衆生福寿海無量好顔應頂札一切無障礙」、左に「昭和54年12月吉日金峰山妙光寺廿一世唯寿院日顕(花神)」とある。長さ48センチ、幅9センチ、厚さ1・4センチ、桧材を奉書紙で包んで水引をつけている。御神体は左手に宝珠、右手に剣を立て、龍を随えている女神の立像で、新しい木彫。祭壇の御厨子に納まっている。

第3号棟札と同じらしく、それによって蛇王権現は天照大神と同じ神格の神としての表現であろうか。堂内は無数の千羽鶴や折紙による珠で飾られてある。

境内社になっている山ノ神の祠がある。根元から三つ又になり、さらに分かれて五つの太幹になって天にひろがっている赤松の大樹で四抱えもある。

この地方では三つ又になっている木があれば。山ノ神の依りましたもう神木として崇敬する。木そのものが山神の御神体であるが、後年その下に祠を建てたのである。しかも、この神木は若々しい。

「田子町誌」

(小井田幸哉氏稿より抜粋)

田子町の清水頭姥ケ岳神社の奇峰学秀作の青森県重宝「十一面観音像」の胴部背面に書かれている古文書を小井田幸哉氏は、次のように解読している。

〈大意〉

「ここ姥ケ岳神社に祭る戸来野の蛇王権現は、正をあらわし、邪を打ち破って罰することは歴然明明たるものがある。破邪顕正についてきびしい神である。このたび、これを転じて十一面観音(蛇王権現)と成し奉る。

この観音は、その御面相の十面は、慈悲深い菩薩・忿怒・白牙上出・大笑の十地を意味し、頂上の仏面は、仏果を意味し、十一品の無明を断ずるという菩薩である。蛇王権現と十一面観音は感応化合して同一の仏性となる。」と記している。

蛇王神社と、そばにある

古い沼と新しい沼の伝説

(田子町郷土誌資料集より抜粋)

古い沼にある人が行ったとき、沼のそばに物があったので「おやあ」と思ってあたりを見たら、木の上に半分は人で半分は蛇の形をしたものが髪を結っていた。また、あるとき沼に行ったら水の中にたいへん奇麗な花が咲いていた。それを採ろうとしていたら、髪を結っていたものが水の中にいて、その花を引っ込めたという話しがある。

また、新しい沼にも古い沼にも鮒がたくさんいる。鮒釣りに行っても決して沼にはいたずらをしてはいけない。もしもいたずらをしたりすると大変な目に会う。蛇を殺したりすると、何百匹も蛇が出てきて殺した人を沼に引き込んでしまう。また、天気の曇った時などに馬の顔に似たものが、時々水の中から顔を出していて、ブルブルとやると地面が動くと云っている。

蛇王神社は、新沼の前にあり、蛇王権現様を祀っている。夏の盛りに、日照りが続き、作物が焼けて枯れてしまうような時には、お堂に行ってお神酒を上げると、自然に空は曇り雨が降り出すと云う。今でも日照りが続くとお参りしていると云う。

この「田子町誌」「田子町郷土誌」などからは、充分に「蛇王の松物語」を空想させるに足りる雰囲気をもったアカマツといえる。

田子町に望むもの

「蛇王の松」は、環境省の「巨樹・巨木林のデータベース」(平成22年)では、青森県では一番大きく、全国でも三番という国内最大級のアカマツで、全国に誇れる素晴しい文化財でもあり、田子町の財産。平成22年11月13日の調査会には、東京の環境省「全国巨樹・巨木林の会」巨樹情報センター巨樹調査員、東北巨木調査研究会会員の他、多くの地元住民・NHK取材班・新聞社の皆さんが立会った。

田子町の自然豊な証ともなる、国内最大級の幹周7・86mの「四角岳のシナノキ」。山口地区に青森県最大級の幹周4・28mの「三本松の山ノ神」もある。「蛇王の松」「四角岳のシナノキ」「三本松の山ノ神」のこれら巨木の環境整備・天然記念物指定を望む。

そして、自然豊かな田子町こそ、樹木の環境保護に積極的に取組んでいただきたい。

四角岳の大シナノキ

田子町の「みろくの滝」の近くに花木ダムがあります。その場所から四角岳に登る登山道を進み、途中より頭より高いネマガリダケ(チシマザサ)が鬱蒼としている林道を進むこと約1時間、青森県・秋田県・岩手県の県境付近にこの大シナノキがあります。

この辺は熊のよく出る場所ということと、ネマガリダケが密集しているので容易にこのシナノキに近づくことが出来ませんでした。一昨年の秋、東北巨木調査研究会メンバーは田子温泉の主人・切明畑さんとキノコ採り名人・千葉さんに案内され悪戦苦闘の末、辿り着いた場所なのです。

幹周日本一のシナノキ

23年11月20日、東北巨木調査研究会(会長・高渕英夫)の調査で、田子町の四角岳にあるシナノキが、幹周合計が14・44㍍、推定樹齢400年で環境省の「巨樹・巨木林データベース」で日本一であることが分かりました。

23年10月16日同研究会の事前調査において主幹と支幹の合計が国内最大であることが判明していました。当日は、会員の樹木医などの他、NHKの「名木発見」の収録、地元ケーブルテレビ・新聞社による取材、文化財という立場から田子町教育委員会も同行しました。

一行20名は、林道の高い笹薮などにも負けずようやく辿り着きました。この場所は、よく熊の出没する場所。案内人なしでは来れない場所なので注意が必要です。

名木が多い田子町

青森県田子町は巨木の町として有名になっています。昨年も国内最大級のアカマツ「蛇王の松」、青森県最大級のアカマツ「三本松の山ノ神」などがNHKテレビや新聞で紹介されたからです。

最近のパワースポットブームで全国からこの巨木を訪ねてくる人や撮影に来る人が多くなっているのです。

宝の山「四角岳」

町の南端、青森・秋田・岩手の三県にまたがる大シナノキのある「四角岳」では登山を楽しむことができます。

山頂には、ほぼ平坦な高層湿原があり、五月初めには水芭蕉、シャクナゲ、ミズゴケなどが目を楽しませてくれます。六月下旬にはニッコウキスゲ、ウラジロヨウラクが一斉に咲き乱れ、短い夏を謳歌します。

春のタケノコ(六月)、秋のキノコ時期には多くの入山者が訪れています。 四角岳山頂へは、田子町役場から花木ダムを通り四角岳登山道入口まで約24キロ。登山道入口から山頂まで約3・5キロで登山の際は入念に地図など調べてからにしてください。

また、熊よけの鈴など持参することをお薦めします。

秋田県最大のアカマツ(大館市)「天空の松」

即日の巨木探索に

今から一ヶ月ほど前。三重県の樹木医さんが巨木の調査に八戸市へ立ち寄った。全国の松を調査して歩いている専門家だ。八戸近郊の松の巨木を中心にご案内した。帰り際に「全国でも一級品の松が大館市にありますよ」と情報をくださった。

10月5日、連日の雨模様から一転、久しぶりに雨が上がった。場所が詳しく分からなかったが時間があったので、情報源の大滝温泉地域活性化協議会・畠山会長に電話をして行ってみることしにした。急な申し出にもかかわらず快く案内していただけるとのこと。これも当日のことであるので無理かとは思ったが、八戸市内の東北巨木調査研究会会員2名に声をかけたら協力してくれるという。

熊が出没する場所に

大滝温泉に着くと、畠山会長は早速地元の中屋さん・佐藤さんと合計6名でアカマツの巨木に向かった。

案内をお願いしたのは正解であった。看板も無い細い道を何回も曲がり進み、車から降りたら山道は入山禁止となっていた。理由を聞くと、アカマツの巨木の場所は、広大なクリ林。これからがシーズンで、クリを食べに熊が出没しているとのこと。笛を鳴らしたり、叫んだりして山道を登った。途中には熊の新しい足跡やクリを食べ散らかした跡があちこちにあった。

三頭木の「山ノ神」

15分ほど登った所で大空に手を広げたような巨大アカマツが出現した。巨木の周りの樹木は伐採されて、のびのびと育っているのが一目でわかる。周りはクリの木だけでマツはこの巨木1本だけである。

私は息をのみ立ちすくんだ。それはまさに千手観音のように手を広げ、私たちを見下ろしていた。これほどの巨大なアカマツがあろうとは、幹の太さだけではなく気品さえただよってくる迫力は言葉にすることができない感動であった。

いかにこの巨木が大切に守られてきたのかが伺われる。山の巨木は自然の豊かさを、里の巨木は人の優しさの証という。

アカマツの巨木は、1本の幹が途中から3本に別れている「三頭木」。この地域は、三頭木には神様が宿ると昔から言い伝えがあり、樵やマタギは「山ノ神」として伐採しないで、祀っているという。

この山の上から「大滝温泉」を見下ろし地域の平和と安全を見守っているに違いない。

畠山会長は「今後もこの地域の宝物であるアカマツの巨木を大切に守っていきたい。そのための対策は地元で協議している」と語る。

「天空の松」の名称

この調査の後、赤松の巨木の名称を全国がら募集した。204件の応募名があり「赤松巨木名称審議委員会」が開催され、東北巨木調査研究会が調査・測定などを実施したという経緯から、私が審議委員長となり審議の結果「天空の松」に決まった。(審議委員は、大館市の観光課長、商工観光課、大滝温泉活性化協議会会長など歴々の10名ほどで審議した)いわば私は「名付け親」というところか。

巨木讃歌 光雪

満開の栃の花ぶさ紅ふふみ八百年の香りを放つ 山根 勢五

幾千の白き花咲き森のごとし龍の枝もつ茨島の栃 山本 光雪

幾万の花をかかげて八百五十年をとち満開水無月の風 田村 千代子

巨きなる栃の白花揺れゆれるたましひ透きて仰ぎ立ちたり 高田 八重子

観音の衣ひろげし姿にか大地なづりて茨島栃の木 東山 貴子

そのむかし大勢の鎌で殺されて呪いをかけし柳がゆれてる

あるがままの姿で立っている大杉よ霧をまといて千年のときを

いまは亡き教諭が植えし学び舎の希少種の松「ハクショウ」の謎

車中にて巨木めぐりの旅人にもらいし写真はミイラの河童

さとやまの苔むす森の水清く巨木はぐくむ天使あらわる

「天狗の松」さがして四たびついに今日たどり着きたる青空の下

三度目の目指すアカマツ雪山のタヌキにだまされ今来た道を

カンジキで五時間かけて探せども雲隠れせし「天狗の松」は

雪ふかく到達できぬ「天狗の松」つぎくる日まで楽しみとせん

ほの暗い沼のほとりに棲んでいる八頭木の蛇王の松は

から松のおち葉ふみしめ来る人のはく息しろく降るならば 雪

生きたいか延命治療ほどこされ皮一枚の「一本タモ」の樹

なぜだろう巨木を訪ね歩くのは蟻の如くに引き寄せられて

垂乳根の伸びる間もなく消えて行く命みじかし人間どもよ

四百年の時空を超えて今を見るニドムカムイのブナの巨木は

雉子も鳴く庭に巨木をもつ主の笑顔の解説お茶のみながら

ゴーゴーと枝も葉も飛ぶ白神の森を揺るがす風神の声

巨木のある風景

巨木への祈り

人は昔から巨木や巨石、その他あらゆる自然を敬いつづけてきました。科学が発達し、人間の傲慢で自然が破壊されています。そんな中にあって子どもたち は、生に対する観念が変わってきています。また、家族関係や友人関係、お隣さんとの関わりも薄れてきているような気がします。

人は生き物であって、人生を楽しく助け合って仲良く暮らすことが大切です。何百年も生きてきた巨木は、あらゆる困難と戦って生き抜いてきた大先輩になります。

巨木と向き合うとき、その知恵とエネルギーをいただけるような気がします。それは、短命の人間を長寿の巨木が大きな愛で包み込んでくれるからに相違ありません。その証に人は巨木の前に祠を建て祈りを捧げているのです。

巨木めぐり

2010年6月13日(階上町)に第1回巨木めぐりウォークが開催されました。階上町は巨木の町で、歩行する約15キロの間に10本もの素晴しい巨木があります。

ウォーキングクラブMTC21と東北巨木調査研究会との共催事業となりました。初めてのイベントでしたが、最近の巨木ブームもあり84名の参加者が集まりました。

参加者は一様に巨木の偉大さに感心することしきり、各巨木の前では東北巨木研究会の私「田子の小熊」が解説をしました。

茨島のトチ

青森県天然記念物・青森県最大級、推定樹齢850年のトチです。所有者は隣りの茅葺き屋根の茨島家です。落葉性の高木で、水気を好みます。葉は非常に大 きく、この地域では最大級の葉です。葉柄は長く、その先に倒卵形の小葉5~7枚を掌状につけ(掌状複葉)、全体の長さは50センチにもなります。葉は枝先 に集まって着き秋になると無数のトチの実がつきます。この木の枝は長く支柱でささえています。

巨木めぐりウォークのあった当日は、無数の花が咲いていました。秋にこの実を拾って庭に植えたり、打身の薬にしている人もいるそうです。

平野家のサイカチ

このサイカチは、階上町の平野建悟さんの庭の中にあります。平成22年の4月。東北巨木調査研究会の調査により、環境省のデータベースに登録されました。サイカチとしては、岩手県藤沢町にある木(幹回り6・6メートル)、山形市にある木(同6・5メートル)に次ぎ、全国3位の巨木となりました。このこともあり、2011年に町の天然記念物に指定されました。

一家で枝切りや下草刈りなど大事に手入れをしてきた平野さんは「大変うれしい。木を見守ってきた先祖も喜んでいると思う」と語ります。近くに住む親類の 平野雪子さんは「50年以上前に結婚してこの地に来た時は、サイカチの実を洗剤として洗髪や食器洗いに使っていた」というほど平野家先祖代々生活の中に息 づいていました。

見学する場合は、一言挨拶してからにしてください。

日本の里百選の「山根六郷」

2009年1月。暮らしが育んだ健やかで美しい里を求めて、朝日新聞と森林文化協会が進めた「日本の里百選」(映画監督山田洋次さんが選定委員長)で全 国4474件の応募、2000件の候補の中から「景観」「生物多様性」「人の営み」を基準として審査された結果「山根六郷」が100選に選ばれました。

端神のオオヤマザクラ

5月の連休に「水車まつり」に仲間と訪ねてみた。まつりの期間に開館されているという「山根六郷写真美術館」の入口の正面にこの「山ざくら」の写真があ りました。受付の方にこの山ざくらのことを聞いたら「今日より早くても、今日より遅くても駄目、今が最高の見頃」と伺い場所を聞きさっそく行ってみたのが この写真です。

端神の「桂の広場」から山に5キロほど狭くて車がすれ違うことのできないような道路を入った牧場の中にありました。「見事、あっぱれ!」としか言えませんでした。おそらく地元の人しか知らないであろうこの山ざくらの巨木がひっそりと満開で咲いていました。

見学するのであれば、やはり5月の連休でしょう。この連休期間のみ渓流釣りが解禁されます。山根を流れている渓流全域で岩魚が入れ喰いでした。

まつりの日以外に行っても、人もいないしお土産などなく景色をながめるだけです。あまり多くの人に知られたくない「端神の一本ざくら」です。

光のある瞬間

巨木の探索をしていると、ときどきこんな光景に出会うことがあります。こんな瞬間は何分も続きません。見とれていると消えてしまいます。一生の中で何回も見ることがないでしょう。私は写真家ではないので大きなことは言えませんが、その瞬間を切り取れたときは幸せです。

一度見た巨木も季節によって姿を変え迎えてくれます。まるで私が来るのを知っているかのように・・・。ある時は風のなかで、ある時は霧をまとって、ある時は光の中に立っています。何百年もそうしてきたように、そしてこれからも・・・

小さな命たち

羽虫の命

蜘蛛の命

私の命

それぞれひとつの命

宇宙の中の小さな命たち

八甲田・怨念の森

「怨念の森」

世の中には不思議な樹があるもんで、ここ八甲田山の「八甲田雪中行軍」の「第一露営地」付近に奇妙なブナがたくさんあるのです。何故か一様に苦しんでいるように見えるブナの樹がたくさんあるのです。昔し兵隊さんがこの近くでたくさん凍死しています。

この事件を小説にした『八甲田山死の彷徨』(はっこうださんしのほうこう)は、世界山岳史上最大とも言われる犠牲者が発生した、

青森県八甲田山における山岳遭難事故を題材として新田次郎が執筆しています。

また、この付近にはギョリンソウ(ゆうれい草)がたくさん生えています。場所は、田代からですと八甲田温泉をちょっと過ぎた左手に車道からも見ることが できます。昼でもブナ林で暗いのでますます不気味なのです。諸説やご批判もあると思いますが、私は兵隊さんの怨念がこもっている「怨念の森」と呼んでいま す。

このブナの樹を見てください。立っているのが不思議です。何故倒れないのでしょう。現代は化学の時代ですが、まだまだ人間たちの知らない不思議の世界がきっとあるのでしょう。

ギョリンソウとは魚鱗草と書きます。しかしながら本来は、ギンリョウソウで、銀竜草と書くようです。ユウレイソウ、とかユウレイクサとも聞いたことがあります。

この場所でよく見るとあちこちに点在しています。透き通るような白い植物は、葉緑素を全く含まず、なるほど幽霊という表現はまさにぴったりなのです。

ブナは通常直立して群れて生えているのが特徴です。まれに幹を途中から伐採され、その切り口から枝がたくさんヒコバエとして出るものもあります。そのような樹をアガリコと呼んでいます。ただ、ここにある奇妙なブナはその生態系を超えているような気がします。

巨木の不思議な光杯(こうはい)

ブナの森「坐禅会」

非公開 国内最大のカツラ(幹周20m以上、樹高も40mぐらいあります)